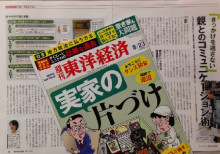

みんな親の家の片づけで悩んでいる事実

みんなが気になっていて、しかも、「たいへんな」な実家の片づけ。

『週刊東洋経済』の大型特集「実家の片づけ」(18日発売)に、

「きっかけを逃さない 親とのコミュニケーション術」を掲載させていただきました。

事前の読者アンケートも500通を超え、かなりの数の集まり方に、編集の方も驚いたとうかがっております。

実は、片づく決め手は「共感・移動・活用」の3つ。

ポイントgをご紹介します。

「共感」は、価値観への共感です。

ひらたく言うと、親が「捨てたくない」と言ったことを、否定せずに受け止めることです。

実は、これが一番、難しいのです。

たとえば、自分たちの世代にとっては、価値のなさそうに見える、

溜め込まれた割箸や、輪ゴムのたぐい。使わない空き箱。

そうかと言えば、思い出の品と称した木彫りの人形・ぬいぐるみなどを

戦中戦後のモッタイナイ世代にとっては、とっておくことは、むしろ「当然」なのです。

そもそも、そんなものをとっておくなどという、「価値観」が合わないから、

共感できず、「捨てて」と言いたくなるわけです。

なぜ、親世代が、そのようなモノを残すのか、思いを馳せてみることから始まります。

将来、子世代が後悔しないために、親世代の価値観に敬意を払って、

「共感」する力を高めていくことは、人生を深めることにもつながりそうですね。

2 「移動」

物をとても大切にするモッタイナイ世代の親にとって、「捨てて」は厳禁。

「移動」させましょう。

モノを捨てるのではありません。

よく使うモノを、よく使いやすい高さにしまいます。

普段使わない、

ただとってあるだけのモノは、まとめて一時保管箱へ。

廊下やドア付近、玄関など、地震や災害などの避難経路にあたるところの

ものは、ふだん目につきにくく、安全であまり使わない部屋などに移動させましょう。

よく使う場所には、よく使うモノだけしまっていきましょう。

一時保管箱▼

3 「活用」

たとえば、たくさんあるもらいもののタオルがあったら、どんどん使って、

古いものは雑巾や布巾として使い倒すといいでしょう。

しまいこんだ高級な食器を出して、普段使いにするなどして、どんどん「活用」していきましょう。

モノは、使ってこそ生きてくる、ということを、

親世代にもどんどん味わっていただくのがポイントです。

「共感」「移動」を上手く使って、

「使う」と「使える」は違うということを、理解してもらえるようになると、いいですね。